Amazzonia, gli incendiari gridano al fuoco

L’arte della guerra

Di fronte al dilagare degli incendi in Amazzonia, il vertice del G7 ha cambiato la sua agenda per «affrontare l’emergenza». I Sette – Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Giappone, Canada e Stati uniti – hanno assunto, insieme all’Unione europea, il ruolo di vigili del fuoco planetari.

Il presidente Macron, in veste di capo pompiere, ha lanciato l’allarme «la nostra casa è in fiamme». Il presidente Trump ha promesso il massimo impegno statunitense nell’opera di spegnimento.

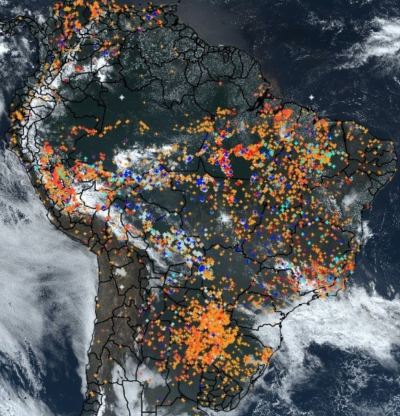

I riflettori mediatici si concentrano sugli incendi in Brasile, lasciando in ombra tutto il resto. Anzitutto il fatto che ad essere distrutta non è solo la foresta amazzonica (per i due terzi brasiliana), ridottasi nel 2010-2015 di quasi 10 mila km2 l’anno, ma anche la foresta tropicale dell’Africa equatoriale e quella nell’Asia sud-orientale. Le foreste tropicali hanno perso, in media ogni anno, una superficie equivalente a quella complessiva di Piemonte, Lombardia e Veneto.

Pur differendo le condizioni da zona a zona, la causa fondamentale è la stessa: lo sfruttamento intensivo e distruttivo delle risorse naturali per ottenere il massimo profitto.

In Amazzonia si abbattono gli alberi per ricavarne legname pregiato destinato all’esportazione. La foresta residua viene bruciata per adibire tali aree a colture e allevamenti destinati anch’essi all’esportazione. Questi terreni molto fragili, una volta degradati, vengono abbandonati e si deforestano quindi nuove aree. Lo stesso metodo distruttivo viene adottato, provocando gravi danni ambientali, per sfruttare i giacimenti amazzonici di oro, diamanti, bauxite, zinco, manganese, ferro, petrolio, carbone. Contribuisce alla distruzione della foresta amazzonica anche la costruzione di immensi bacini idroelettrici, destinati a fornire energia per le attività industriali.

Lo sfruttamento intensivo e distruttivo dell’Amazzonia viene praticato da compagnie brasiliane, fondamentalmente controllate – attraverso partecipazioni azionarie, meccanismi finanziari e reti commerciali – dai maggiori gruppi multinazionali e finanziari del G7 e di altri paesi.

Ad esempio la JBS, che possiede in Brasile 35 impianti di lavorazione di carni dove si macellano 80 mila bovini al giorno, ha importanti sedi in Usa, Canada e Australia, ed è largamente controllata attraverso quote del debito dai gruppi finanziari creditori: la JP Morgan (Usa), la Barclays (GB) e le finanziarie della Volkswagen e Daimler (Germania).

La Marfrig, al secondo posto dopo la JBS, appartiene per il 93% a investitori statunitensi, francesi, italiani e ad altri europei e nordamericani.

La Norvegia, che oggi minaccia ritorsioni economiche contro il Brasile per la distruzione dell’Amazzonia, provoca in Amazzonia gravi danni ambientali e sanitari con il proprio gruppo multinazionale Hydro (per la metà di proprietà statale) che sfrutta i giacimenti di bauxite per la produzione di alluminio, tanto che è stato messo sotto inchiesta in Brasile.

I governi del G7 e altri, che oggi criticano formalmente il presidente brasiliano Bolsonaro per pulirsi la coscienza di fronte alla reazione dell’opinione pubblica, sono gli stessi che ne hanno favorito l’ascesa al potere perché le loro multinazionali e i loro gruppi finanziari abbiano le mani ancora più libere nello sfruttamento dell’Amazzonia.

Ad essere attaccate sono soprattutto le comunità indigene, nei cui territori si concentrano le attività illegali di deforestazione. Sotto gli occhi di Tereza Cristina, ministra dell’agricoltura di Bolsonaro, la cui famiglia di latifondisti ha una lunga storia di occupazione fraudolenta e violenta delle terre delle comunità indigene.

Manlio Dinucci

il manifesto, 3 settembre 2019